COMMENTI([NUM]) NESSUN COMMENTO

Per eventuali chiarimenti la preghiamo di contattarci all'indirizzo web@edidomus.it

Rapporto Quattroruote

Dati alla mano, ecco perché - in assenza di interventi tempestivi - lo stato di salute delle quattro ruote in Italia rischia di aggravarsi in modo irreversibile

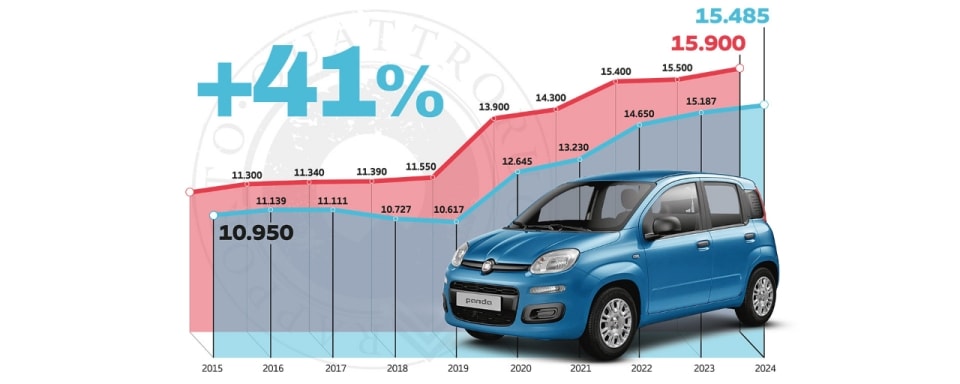

Ricordate quanto costava l'auto più venduta in Italia dieci anni fa? Per una Fiat Panda servivano meno di 11 mila euro. Oggi, non ne bastano 15 mila. Sempre nell'ultimo decennio, sono emersi dati allarmanti: il potere d'acquisto degli italiani è sceso dell'8,7% dal 2008; i listini delle auto sono saliti del 37% dal 2019; le targhe sono scese, sempre dal 2019, del 20%; il parco circolante ha un'età media di 13 anni (il 60% circa ha oltre dieci anni). Sono questi i principali numeri del rapporto che Quattroruote ha elaborato per scattare una fotografia sugli italiani e l'auto, trovando ulteriori conferme all'allarme, più volte lanciato negli ultimi anni, sugli effetti del crescente gap tra i listini e le disponibilità economiche dei cittadini del Belpaese. E sul rischio che le quattro ruote, da simbolo di democratizzazione della mobilità individuale, tornino all'originario status di prodotto elitario, accessibile esclusivamente a una limitata fascia di popolazione ad alto reddito.

L'indice Panda. Il grafico mostra l'andamento dei prezzi nominali (in rosso) e reali (in azzurro) della Fiat Panda in versione base, a listino tra il 2015 e il 2024: i valori (in euro) sono arrotondati per difetto o per eccesso per eliminare i decimali.

Durante l'estate, sono emerse indicazioni su alcuni trend di consumo (vacanze sempre più brevi e low cost) che, da una parte, hanno alimentato il dibattito politico e, dall'altra, hanno rafforzato i timori sull'impoverimento degli italiani. Partiamo, dunque, da una disamina della questione più rilevante per gran parte dei nostri connazionali: i livelli salariali. Negli ultimi tempi, numerose ricerche hanno rilevato che le retribuzioni sono ferme da decenni. Alla fine del 2023, per esempio, un rapporto dell'Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) ha evidenziato che in Italia, tra il 1991 e il 2022, i salari medi reali sono cresciuti appena dell'1%, a fronte del +32,5% della media dei Paesi Ocse. Un gap incredibile. Questo differenziale, alla base, tra l'altro, della fuga dei giovani laureati all'estero (secondo l'Istat, circa 97 mila negli ultimi dieci anni, con il record storico di 21 mila nel 2023), è ancora più preoccupante se si considerano le ultime rilevazioni disponibili: l'Organizzazione mondiale del lavoro conferma il drammatico divario tra i cittadini italiani e quelli dei Paesi più avanzati (vedere il grafico in basso). Ciò detto, l'Istat riporta un piccolo segnale positivo: l'anno scorso il rinnovo di alcuni contratti collettivi ha portato a un aumento degli stipendi del 3,1%, mentre l'inflazione è stata in media dell'1%. Il 2024 è stato così il primo anno, dal 2020, in cui le retribuzioni sono cresciute più del costo della vita.

Confronto internazionale dei salari reali. Uno degli ultimi rapporti dell'Organizzazione mondiale del lavoro (Ilo) ha evidenziato un impietoso confronto tra l'Italia e le altre economie più avanzate. Il nostro Paese ha subito le maggiori perdite, in termini assoluti, di potere d'acquisto dei salari tra il 2008 e il 2024: gli italiani hanno perso l'8,7%, mentre coreani, tedeschi e americani hanno incassato guadagni consistenti.

Peccato che siano ancora molti i contratti scaduti e in attesa di rinnovo, tra cui quello dei metalmeccanici. Inoltre, gli ultimi mesi hanno evidenziato un crescente gap tra il tasso di inflazione, in fase di stabilizzazione sotto il 2% in scia alla normalizzazione dei prezzi energetici, e il carrello della spesa, cioè il paniere dei prezzi dei beni di prima necessità (grafico in alto, a sinistra): di recente il Garante dei prezzi ha segnalato, per i 12 mesi conclusi a luglio, una crescita del 3,4% per il latte, del 23,4% per il caffè, del 17,9% per i legumi, dell'8,4% per la frutta. Una sfilza di rialzi da far paura, ancor più considerando che segnali di frenata non se ne vedono. Poi, come dimostrano le rilevazioni di Banca d'Italia, c'è il tema "casa", con prezzi nominali sempre in crescita (vale, soprattutto, per le grandi città, afflitte anche dal caro-affitti). E ai rincari non sfuggono neanche beni non di prima necessità come gli smartphone e gli abbonamenti alle piattaforme televisive.

Carrello della spesa. Il grafico, elaborato per Quattroruote da Gabriel Debach, analista di eToro, mostra l'ampliamento del differenziale tra carrello della spesa e inflazione media (valori in percentuale).

Smartphone e tv. Nei grafici sopra, il trend di crescita dei prezzi di alcuni prodotti di largo consumo (valori in euro).

Immobili. Il grafico, elaborato dalla Banca d'Italia, delinea le principali tendenze in atto sul mercato degli immobili residenziali.

Se questo è il quadro generale, non deve stupire la scarsa capacità degli italiani di sostenere le spese legate all'auto. Ancor più considerando che i listini (i dati di Quattroruote Professional sono ponderati per le immatricolazioni), tra il 2019 e il 2024, sono aumentati in media di oltre il 37%. Un incremento sostanzialmente in linea con le rilevazioni del centro studi Fleet&Mobility sulla spesa media per l'acquisto di una vettura: è salita del 52% tra il 2015 e il 2024 (da 19.095 euro a 29.016), con un balzo del 38,4% se si parte dal 2019.

Le cause sono note, a partire dai riflessi della pandemia sui fattori produttivi, dall'impatto delle normative su emissioni e sicurezza e dalla decisione dei costruttori di puntare più sui margini che sui volumi. A questo si aggiunga il forte aumento dei costi di gestione dell'auto, cresciuti costantemente nell'ultimo decennio (vedere le infografiche in basso). Colpa dei carburanti (+18,6% per la benzina e +22,2% per il gasolio), delle spese di riparazione (+21,75%) e, ancor più, di componenti, per così dire, statali: pedaggi (+22,7%), e, ovviamente, imposte (+20,4%). Per l'Erario, l'auto rimane una "vacca da mungere".

Da sinistra a destra

Listini. Andamento del valore medio dei listini (fonte: Quattroruote Professional; valori in euro).

Spesa. L'esborso medio per l'acquisto di un'auto (fonte: centro studi Fleet&Mobility; valori in euro).

Carburanti. L'andamento dei prezzi medi annuali dei principali combustibili (fonte Aci; valori in euro).

Costi di gestione. Le spese d'esercizio del parco auto sono salite a causa, soprattutto, di riparazioni, manutenzioni, tasse, carburanti e pedaggi (sopra, lo spaccato per voci). Sulle riparazioni influisce anche un parco sempre più vecchio (fonte: Aci; valori, a prezzi correnti, in milioni di euro).

Le conseguenze di tutto ciò sull'andamento della domanda di auto sono prevedibili. Gli italiani stanno reagendo alle incertezze economiche, nonché alla scomparsa di una parte importante dell'offerta causata dal rincaro dei listini (nel 2015 si poteva scegliere tra 33 modelli sotto i 15 mila euro, oggi ne è rimasto soltanto uno), puntando sempre più sull'usato. Il calo delle immatricolazioni rispetto ai livelli pre-Covid (manca all'appello circa un quinto delle targhe) è andato di pari passo con un costante aumento dei passaggi di proprietà (al netto delle minivolture): ormai da tempo il rapporto tra nuovo e usato si attesta su un 1:2, cioè per ogni registrazione vi sono almeno due trasferimenti; un dato che supera la soglia del tre se si considerano anche le minivolture, ossia i passaggi temporanei alle concessionarie in attesa della rivendita.

Il risultato è un parco circolante sempre più ampio (+10,7% in dieci anni), vecchio e inquinante: i veicoli pre-Euro 5 rappresentano ancora più del 40% del totale. Non è un caso l'aumento delle spese per riparazioni e manutenzioni: ovviamente, più una vettura è datata, più è probabile la necessità di un suo passaggio in officina.

Usato/nuovo. Qui sopra il rapporto tra trasferimenti netti di auto usate e immatricolazioni. Negli ultimi anni, è pari a 2: per ogni targa ci sono due passaggi di auto di seconda mano (fonte: Aci, Unrae).

Scambi e targhe. L'andamento degli acquisti di auto nuove e usate dal 2015 al 2024: i trasferimenti di proprietà (al netto delle minivolture) sono cresciuti del 17,2%, raggiungendo il picco decennale l'anno scorso. Le immatricolazioni, che nel triennio 2017-19 avevano superato la soglia degli 1,9 milioni, sono scese dell'1% (fonte: Aci, Unrae).

Parco circolante. I due grafici sopra illustrano le due principali caratteristiche del nostro parco circolante. Il numero delle vetture sulle nostre strade (grafico a sinistra) continua ad aumentare in modo costante e lo stesso (grafico a destra) sta avvenendo per la loro anzianità (fonte: Aci, Unrae).

Mix età. Il parco circolante suddiviso per fasce di età delle auto (fonte: Aci, Unrae).

Mix alimentazioni. Il parco circolante suddiviso in base al peso delle varie motorizzazioni (fonte: Aci, Unrae).

Mix Classi. Il parco circolante suddiviso in base al peso delle classi Euro (fonte: Aci, Unrae).

Modelli sotto i 15 mila euro. L'infografica mostra il divario tra il numero di modelli acquistabili a un prezzo base sotto i 15 mila euro tra il 2015 e il 2025.

Ulteriori indicazioni arrivano dai dati sulla ripartizione delle immatricolazioni per canali, fasce di età e segmenti. La crisi del rapporto fra italiani e auto è confermata dal progressivo ridimensionamento dei privati (ancora più palese negli ultimi mesi), che non può essere interamente compensato da flotte, noleggiatori, enti e partite Iva. Ancor meno in un momento in cui le istituzioni stanno generando ulteriore incertezza con misure controproducenti come le nuove norme italiane sui fringe benefit e l'ipotesi europea per le flotte di una conversione all'elettrico cinque anni prima della scadenza del 2035.

Sempre dai privati arriva un altro segnale negativo: la suddivisione per fasce d'età conferma l'impoverimento della classe media lavoratrice. Infatti, tra gli acquirenti cala il peso di chi ha tra 30 e 55 anni, mentre, al contempo, aumenta la quota di chi ne ha più di 56. Infine, anche la ripartizione per categoria conferma l'esclusione dal mercato di una parte della popolazione. La volontà dei costruttori di proporre modelli in grado di garantire margini elevati ha determinato una quasi estinzione del segmento A e una forte contrazione del B, classi – storicamente di primo accesso per giovani e meno abbienti – dove prevale un trend consolidato anche per le altre categorie: lo spostamento verso le più costose sport utility.

Insomma, l'auto, per la sua rilevanza sistemica (indubbia rispetto ad altri settori parimenti in sofferenza), si può definire – senza alcun timore di essere smentiti – la grande malata della nostra economia, ancor più considerando la situazione della galassia industriale legata al gruppo Stellantis: il crollo della produzione su livelli mai visti da almeno 50 anni sta producendo effetti a catena su tutta la filiera, ovvi riflessi sui lavoratori e, tramite il maggiore ricorso agli ammortizzatori sociali, sulle casse dello Stato.

Canali. La suddivisione per canali di vendita mostra la progressiva contrazione dei privati e il crescente peso del noleggio. Le partite Iva (a destra) si mantengono stabili intorno al 20% dei privati (fonte: Unrae).

Fasce di età. Il trend delle targhe suddiviso per fasce di età conferma lo spostamento della capacità di spesa in là con gli anni: cala il peso degli acquirenti più giovani, in particolare tra i 30 e i 55 anni, sale quello dei più vecchi (fonte: Unrae).

Segmenti. Qui sopra l'andamento delle immatricolazioni in base al segmento delle auto. È chiaramente visibile la crescita delle sport utility, anche nelle fasce basse del mercato: le Suv rappresentano ormai oltre il 50% delle registrazioni totali (fonte: Unrae).

Che conclusioni trarre? Non vi sono ricette magiche per uscire da una situazione che, nel corso del tempo, si è vieppiù aggrovigliata. È però certo che il governo dovrebbe affrontare in via prioritaria la questione salariale: servono interventi urgenti per frenare la perdita del potere d'acquisto. Il taglio delle tasse su bonus e straordinari di cui si parla sarebbe un segnale confortante, purché non sia simbolico (e l'esigenza di rispettare i vincoli di bilancio fanno temere che lo sarà). Ma bisogna agire anche su cuneo fiscale, energia (la nostra industria paga prezzi almeno doppi rispetto a Germania e Francia) e produttività (secondo il Cnel, la crescita media dal 1995 al 2024 è stata dello 0,2%, contro il +1% tedesco e il +0,8% francese).

L'auto, poi, richiede un piano pluriennale di sostegno tanto dell'offerta quanto della domanda. A questo proposito, l'eccessiva complessità dei nuovi incentivi (vedere l'articolo successivo) e il rischio di una loro inefficacia dimostrano per l'ennesima volta che, prima di qualsiasi intervento, le istituzioni dovrebbero ascoltare le istanze della filiera. Al contempo, anche l'industria deve fare la sua parte, magari stipulando un patto per il rilancio. Del resto, quando il contesto è denso di problematiche così complesse, il dialogo è più che mai necessario.

Fino a qualche anno fa, il mercato italiano dell'auto esprimeva un livello di immatricolazioni intorno ai 2 milioni di unità. Tale soglia, considerata da molti come "naturale", è ormai lontana e non si rivedrà per diversi anni a venire. La società di consulenza AlixPartners, nel suo ultimo Global automotive outlook, stima targhe stabili intorno a 1,8 milioni (vetture e commerciali leggeri) fino al 2030. Come abbiamo rilevato in queste pagine, sulla domanda ha un peso rilevante la scarsa disponibilità economica degli italiani di fronte a listini cresciuti assai più dei salari. In tale quadro, non va trascurato un fenomeno che, già oggi sta cambiando le carte in tavola: le aggressive politiche commerciali della Cina. I costruttori del Dragone si stanno ritagliando un ruolo crescente grazie anche all'offerta di modelli con un attraente rapporto qualità/prezzo. Si spiega così la crescita dirompente di MG, BYD, Omoda o Jaecoo. Secondo AlixPartners, i cinesi potrebbero chiudere il 2025 con una quota del 5%, quasi il doppio rispetto all'anno scorso, e arrivare al 10% nel 2030.

Si tratta di stime improntate alla prudenza: altre ricerche, sulla base degli attuali ritmi di crescita, indicano quote ben più elevate. Del resto, se il prezzo è un fattore dirimente nelle scelte dei consumatori, i cinesi dispongono di un'arma evidentemente letale. Inoltre, con la vicenda dei dazi UE sulle elettriche hanno dimostrato una rapidità ignota ai player tradizionali: in pochi mesi hanno aggirato il problema, spostando l'offerta sulle ibride, le motorizzazioni a oggi più richieste in tutta Europa.

Questione di trend. Dal Global automotive outlook 2025 di AlixPartners abbiamo preso i due grafici (valori in milioni di unità) qui sopra: mostrano il trend evolutivo del mercato totale italiano (auto e furgoni) in base alle origini dei marchi di veicoli leggeri e alle tipologie di motorizzazione: nel 2030, le ibride saranno dominanti, mentre le elettriche non supereranno il 25%.

Per visualizzare questo contenuto nel migliore dei modi ti suggeriamo

di aggiornare il tuo browser all’ultima versione disponibile.