La nostra rassegna Le grandi interviste, con cui vi riproponiamo gli esclusivi colloqui che i nostri giornalisti hanno avuto negli scorsi anni con personaggi di spicco del mondo dell'auto, prosegue con un ingegnere entrato nella storia della Fiat, Vittorio Ghidella. L’intervista è stata realizzata a Lugano da Brigitte Schwartz pochi mesi prima della scomparsa dell'ex manager del Lingotto.

Nato a Vercelli, nel 1931, studia Ingegneria a Torino. Entra alla Fiat e poi passa alla Riv-Skf, dove raggiunge la posizione di amministratore delegato. Nel ’79, Agnelli lo chiama a capo della Fiat Auto, che contribuisce a risollevare da una crisi profonda. Nel 1988, entra in conflitto con l’altro uomo forte dell’azienda, Cesare Romiti, e lascia la società. Trasferitosi in Svizzera, nel Canton Ticino, si è occupato di mediazioni finanziarie fino alla scomparsa, avvenuta il 16 marzo 2011.

L’ingegnere se n’è andato in silenzio, come ha sempre vissuto. Nel marzo del 2011, il padre della Uno, il manager che ha segnato il punto di svolta di una Fiat in crisi, ponendo le basi per una rinascita inaspettata, è scomparso. Vittorio Ghidella s’era ritirato da tempo a Lugano, rifiutando per anni, con cortese fermezza, le innumerevoli richieste della stampa internazionale di chiarire pubblicamente che cosa successe nel 1988 alla Fiat, quando fu spinto fuori dall’azienda dal suo avversario Cesare Romiti. Come scrisse a Quattroruote, con la squisita gentilezza di un uomo d’altri tempi, “I miei anni a Torino sono stati bellissimi, ma non ne ho alcuna nostalgia”. Chi lo conosceva bene era certo che l’amarezza della sua uscita dal Gruppo, anche dopo oltre vent’anni, fosse tale da impedirgli di parlare di quel periodo. Per questo, l’intervista che state per leggere è un documento straordinario: già malato, Ghidella decise di affrontare con la RSI (Radio della Svizzera Italiana) il resoconto di quegli anni, accettando anche che Quattroruote pubblicasse in versione integrale il colloquio con la giornalista Brigitte Schwartz. Fedele alla politica del basso profilo, l’ingegnere non si abbandonò a recriminazioni o a focose accuse: sottolineò, mai sfiorando la polemica, la diversità delle proprie vedute strategiche rispetto a Romiti, la convinzione che le industrie dell’auto si misurino attraverso i prodotti e la vicinanza al mondo operaio che tanto stupì gli ambienti più tradizionalisti del tessuto industriale sabaudo. Il quadro che scaturisce da quest’eccezionale testamento spirituale è fedele all’immagine costruita dall’ingegnere vercellese durante la carriera: un uomo duro, dalla fredda lucidità analitica, in grado di prendere decisioni spesso impopolari, ma allo stesso tempo capace di creare attorno a sé un consenso trasversale, quello concesso soltanto a chi dimostra di conoscere alla perfezione il proprio lavoro. E perfetto pare ora il profilo che ne fece Giorgio Bocca per Quattroruote, nel 1986: “(Ghidella è) uno che non si ferma ai luoghi comuni della sua professionalità, che non si accontenta di un lessico manageriale e che ha il coraggio, se occorre, delle vecchie e spesso irrise verità morali”. Poco conta, a questo punto, capire che cosa davvero accadde nei piani alti di corso Marconi, se le chiacchiere attorno alla gestione aziendale di Ghidella fossero vere e perché all’ingegnere fu concessa una liquidazione di 80 miliardi di lire. Vittorio Ghidella, l’uomo che Gianni Agnelli chiamava “il monaco”, sottovoce battezzato “il pessimista visionario”, rimarrà per sempre nella storia dell’economia italiana.

Lei è nato a Vercelli nel 1931. Dopo la guerra, si iscrisse a Ingegneria meccanica a Torino ed entrò alla Fiat, che possedeva un’azienda di cuscinetti a sfera, la Riv, poi venduta agli svedesi della Skf. In seguito, lei divenne il primo amministratore delegato italiano in una multinazionale svedese...

Fu un’esperienza importantissima e determinante per la mia formazione, perché mi diede la possibilità di conoscere le persone e usare le lingue. Quando arrivarono e presero in mano l’azienda, gli svedesi avevano bisogno di qualcuno da educare: quindi andai in Scandinavia a imparare la lingua e presidiare la situazione con compiti tecnici. Non è stato facile farsi scoprire: ero straniero, per giunta italiano, oltretutto piccolo e nero. Devo, però, riconoscere al pragmatismo degli svedesi la concretezza di aver saputo cogliere il buono che si nascondeva in me.

Poi si trasferì negli Stati Uniti a dirigere l’Allis Holland, divisione di mezzi agricoli della Fiat.

L’azienda era uno spin off della Allis Chalmer, che aveva bisogno di essere ristrutturata, prima di essere integrata nelle altre aziende Fiat. Fui mandato lì con la prospettiva di rimanere come responsabile. Avevo già comprato la casa, ma poi successe qualcosa d’imprevedibile.

Alla fine degli anni 70, Gianni Agnelli le propose di tornare in Italia e la nominò responsabile della divisione Auto della Fiat...

In quel momento, la Fiat era entrata in una crisi piuttosto grave. Gli Agnelli, Gianni e Umberto, cercavano qualcuno con esperienza internazionale, meno provinciale di quanto fossero i quadri della Fiat. Fui indicato per quello, e nel 1979 fui messo di fronte a una realtà difficile, imprevista e imprevedibile: fare il responsabile della Fiat Auto.

Erano anni segnati da continui scioperi e dal

terrorismo. C’era il rischio che la Fiat divenisse un mattatoio. Quale

fu la reazione della dirigenza?

L’unica possibile in quel momento di disordine, d’instabilità, di

rapporti impossibili con i sindacati, di scioperi, di disordini, di

sabotaggi. Non rimaneva altro che dare una spallata e quindi si decise,

su mia proposta, di fare qualcosa. Si prese spunto da una manifestazione

di facinorosi che, dopo aver fermato la produzione, furono licenziati.

Era un fatto inaudito, perché in quegli anni nessuna azienda si

permetteva licenziamenti per motivi disciplinari. Cominciò una reazione

violentissima del sindacato, che arrivò non solo a protestare, ma anche a

bloccare le fabbriche. Tutto ciò andò avanti, di fronte allo

sbigottimento generale del Paese. Ma il momento culminante fu la

reazione della popolazione di Torino, che decise in maniera spontanea di

muoversi in un corteo di protesta contro l’impossibilità di lavorare:

di fronte a questo corteo dei 40 mila, passato alla storia come reazione

di saturazione alle continue pressioni di natura demagogica e politica,

sembrò che il mondo sindacale si svegliasse. Venne raggiunto un accordo

nel quale si confermarono i licenziamenti e si dava la possibilità di

manovrare nelle fabbriche, mantenendo disciplina e ordine. Fu quello il

punto culminante dell’inizio della ristrutturazione.

I sindacati si resero conto di non avere più il consenso popolare. E da lì partì il rilancio, sotto la sua regia...

Il rilancio si basava sulla pace sindacale, sulla possibilità di gestire

le fabbriche in maniera efficiente, sulla riorganizzazione del settore

auto, che negli anni era stato costruito in maniera stratificata. Tante

marche, tanti personaggi a gestirle, conflitti interni: c’era da mettere

ordine. Una parte fondamentale del lavoro fu la ristrutturazione degli

stabilimenti e l’apertura di nuovi impianti, con investimenti enormi. Io

ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi amministratore. La mossa

principale fu partire dall’analisi del mercato, valutare i prodotti

della concorrenza e i nostri, rilanciare una gamma di modelli con le

tempistiche corrette, reperire i capitali necessari e così via. Attività

che sembrano banali, ma che in quelle condizioni erano difficili,

perché c’era da ricreare uno spirito vincente in un’azienda che in quel

momento era perdente.

Pur da dirigente, lei rimase vicino al mondo operaio...

Sono nato nel mondo della produzione. Il primo lavoro alla Fiat fu da

impiegato tecnico cronometrista: misuravo i tempi per i cottimi. Fu

un’esperienza educativa, che mi formò e diede la possibilità di

conoscere la mentalità degli operai. Questa conoscenza – e l’implicita

fiducia che ne derivò – mi diede la possibilità di convincerli che era

necessario intraprendere certi passi: la mia cultura manageriale si

sposò con l’innato senso di leadership di un gruppo di persone che si

riconoscevano in me. Qualcuno ha scritto che la Fiat era stata costruita

secondo l’esempio sabaudo: in quegli anni, in cui la mentalità

imperante era che si lavora per bisogno, convincere le maestranze a

impegnarsi in attività utili per loro e l’azienda fu un passo

fondamentale.

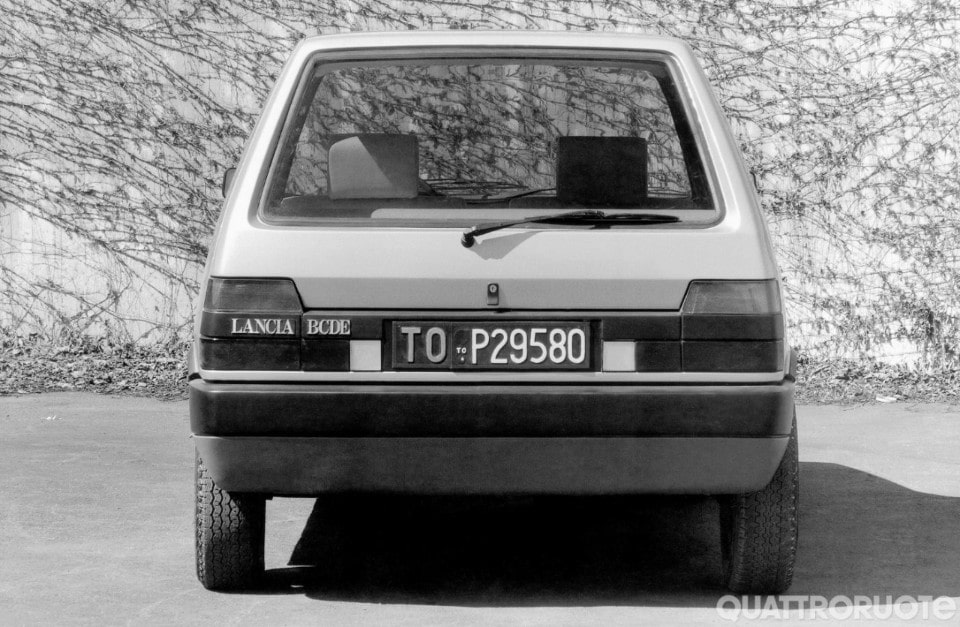

Il prototipo della Uno: il modello, come si vede, doveva avere il marchio Lancia, ma il progetto fu “regalato” dal dimissionario Gian Mario Rossignolo a Umberto Agnelli, che a sua volta lo cedette a Ghidella

In quale misura il suo sapere proveniva dalla famiglia?

Nel Piemonte della mia gioventù, la cultura era basata sull’accettazione del proprio ruolo e sull’ubbidienza. E io crebbi in quell’ambiente: ognuno al suo posto a fare il proprio dovere.

Nel 1983, venne presentata la Uno: fu un successo che permise alla Fiat di arrestare il declino.

La Uno era considerata una macchina avanzatissima, perché combinava ingombri esterni compatti con un grande spazio interno. Con quel modello, la Fiat espresse il massimo della propria capacità tecnica, che era imperniata su piccole vetture per la motorizzazione di massa. Dove la Casa non era sicuramente all’altezza a livello internazionale era nel settore dei modelli medio-grandi. La Lancia Thema fu un ottimo risultato, ma rimase un episodio, perché dopo lo sviluppo andò a urtare contro carenze, anche economiche, della struttura industriale di un Paese che non avrebbe consentito la produzione di macchine in quel segmento.

Fu difficile ideare la nuova famiglia di modelli?

Si partì dall’analisi di quello che voleva il cliente, realizzando le prime ricerche di mercato sistematiche. Poi, in una grande stanza, si esaminarono dieci modelli della concorrenza: furono smontati fino all’ultimo bullone, i particolari vennero appesi alle pareti, i tecnici individuarono le differenze. Tutto in modo che il nostro fosse migliore.

Il retro prototipo della Uno con marchio Lancia.

In quegli anni si delineò un accordo con la Ford...

La Fiat era leader nelle piccole di massa, ma non era altrettanto preparata nelle medio–grandi, sempre più richieste sui mercati internazionali. Per entrare con autorevolezza in quel settore, bisognava investire molto, per cui era necessario guardare agli altri protagonisti e valutare possibili integrazioni. La Ford aveva problemi in Europa con le utilitarie piccole, che non aveva o non era capace di produrre, ma si difendeva meglio sulle medie. Ci furono mesi di discussione, di analisi, di studi: non se ne fece nulla.

Perché i dirigenti della Fiat si tirarono indietro?

Era un accordo difficile per entrambe le aziende, perché significava rinunciare a determinati poteri dei rispettivi management. Il vincolo attirò parecchie critiche. E questi contrasti di natura provinciale furono la causa dell’interruzione delle trattative.

La sua visione anticipò i tempi e risulta tuttora vincente, visti gli odierni accordi tra la Fiat e la Chrysler e tra altri gruppi automobilistici...

Si direbbe che oggi si ripresentino le stesse condizioni di allora, nel senso che il business mondiale si articola su diversi settori. Per essere competitivi, bisogna essere presenti su tutti i modelli, in tutti i segmenti, e avere un’organizzazione di vendite globale. Io mi auguro, e auguro a quelli che ci lavorano, il successo in quest’operazione, che passa inevitabilmente attraverso accordi e, quindi, implica una rinuncia alla sovranità, a favore dello sviluppo della Fiat stessa.

Torniamo agli anni 80: a quel punto, esplose il conflitto con Cesare Romiti, che sposava una visione diversa dalla sua...

Romiti aveva una percezione del mondo dell’automobile che dimostrava scetticismo sul futuro del settore. Preferiva godere dei vantaggi economici generati dal rilancio della Fiat Auto per favorire la diversificazione in altri campi industriali. Se ci fu un conflitto, fu ideologico, o, comunque, di strategie.

E lei lasciò la Fiat, che entrò in una fase di crisi…

La mia uscita fu traumatica perché il gruppo di uomini che credevano, come me, nell’iniziativa si trovò senza un punto di riferimento, privo di una guida tecnicamente evoluta: l’auto bisogna saperla fare, non basta disegnarla sul tecnigrafo, perché ci sono problemi nella gestione delle fabbriche, della vendita, del marketing. La Fiat si trovò sbandata e iniziò un periodo d’incertezza piuttosto lungo, che s’accompagnò poi a una crisi di mercato importante e a una carenza di quattrini. Nel giro di qualche tempo, il gruppo si ritrovò nelle condizioni in cui era prima del mio arrivo.

Abbandonata la Fiat, acquistò con Tito Tettamanti la Saurer. Nel ’93, morì sua figlia Amalia, un evento tragico che impresse una svolta alla sua esistenza...

La vita sembrava essersi fermata; la mia esistenza non aveva più senso, significato, scopo. Decisi di vendere. Oggi, grazie alla lunga esperienza acquisita, e nel segno della continuità con le attività precedenti, mi occupo con successo di gestione aziendale.

COMMENTI([NUM]) NESSUN COMMENTO

Per eventuali chiarimenti la preghiamo di contattarci all'indirizzo web@edidomus.it